曾与吴曦齐名的那位国足中场指挥官,本应在球场上继续闪耀,却在运动生涯的黄金期选择提前退役,转型为教练,并在中超赛场上崭露头角。文章首先从其足球人格与场上风格谈起,之后探讨他为何会在相对年轻的年纪选择离开球员角色;接着考察其转型过程中的挑战与机遇;然后聚焦他作为中超名帅所取得的成绩与执教风格;最后分析他对中国足球,尤其是中场体系与球队建设的影响。全文力图展现:一个曾经与吴曦在国家队并肩作战的中场核心,如何从球员身份脱胎换骨,迈向教练高峰;如何凭借自身理解与经验为中超球队带来战术革新;又如何借助自身人格与理念对中国足球未来施加潜移默化的影响。最终通过回顾其球员与教练生涯,我们将总结他对中国足球的贡献与可能的未来走向。

1、球员时代的中场风骨

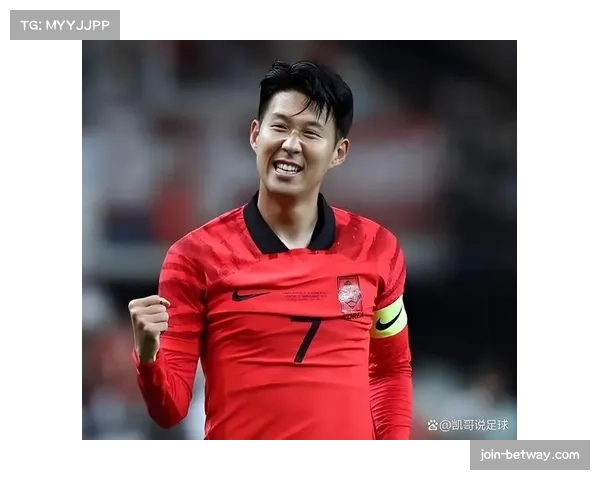

在球员时期,他与吴曦相互辉映,曾被视为国足中场核心候选人之一。在那个中场多变、竞争激烈的年代,他以出色的控球能力、传球节奏感和中盘视野著称。正因为他在更早期就展现出成熟的战术思维和组织能力,才有资格被同年辈的吴曦相提并论。

他在国家队和俱乐部之中,多次承担“传球枢纽”的角色。每当球队需要在中场调节节奏,或向前输送进攻端支援,他总能适时出现。这种“承上启下”的中场职责,使得队友愿意与他配合,也使他在同位置球员中具有一定标杆。

当然,他的球员生涯并非一路坦途。他必须面对竞技状态波动、伤病风险、年轻球员的冲击以及战术调整的冲击。然而,他始终保持着对比赛的热情、对中场指挥的理解与自信,这也为他后来的教练生涯埋下了伏笔。

2、为何早早退役转型

在巅峰期选择退役并非多数球员愿意做的决定。但他之所以做出这样的选择,首先可能是对自身身体条件的清醒判断。中场位置对体能、移动覆盖、回追和对抗都要求极高,如果长期维持高强度,很容易积累伤病和透支。

其次,他可能在球员生涯后期就对战术、组织、队伍构建等方面有更深层的兴趣。他不仅仅满足于在场上发挥价值,更渴望掌控整体、布置全局。这种心理倾向,是许多后来转型为成功教练的球员所具备的素质。

再次,环境因素与机遇促使他退役转型。在退役一刻,他可能正好获得某支俱乐部或足球机构的引导与平台,愿意给他从教练队伍起步的机会。这种“恰逢其时”的组合,让他能够较为平稳地完成身份转换。

betway3、转型过程中的挑战与抉择

身份转变往往意味着从“主角”变为幕后,这并非所有人都能适应。他在教练初期必然面临被质疑:球员时代的名气是否意味着教练才能?外界会观察他的执教成果是否匹配其球员履历。

其次,他要从具体执行者角色切换为管理者与决策者。他要懂人、会用人、调配资源,要承担胜负的责任,也要面对俱乐部管理层、球员、媒体的多方压力。这种心理和角色上的跨度,是他必须克服的。

此外,他在执教初期可能遭遇战术试错、球队磨合期缓慢、不稳定成绩甚至输球的尴尬。面对球迷、媒体乃至内部压力,他要坚持自己的理念,同时适时调整,这对他是严峻的考验。

在这些挑战之下,他需要做出许多抉择:是坚持自己偏爱的战术风格还 是为了成绩暂时妥协?是重视青年梯队还是依赖经验老将?是强调控球与打法美感,还是追求结果至上?每一次抉择都影响他未来的教练走向。

4、成为中超名帅的风貌与影响

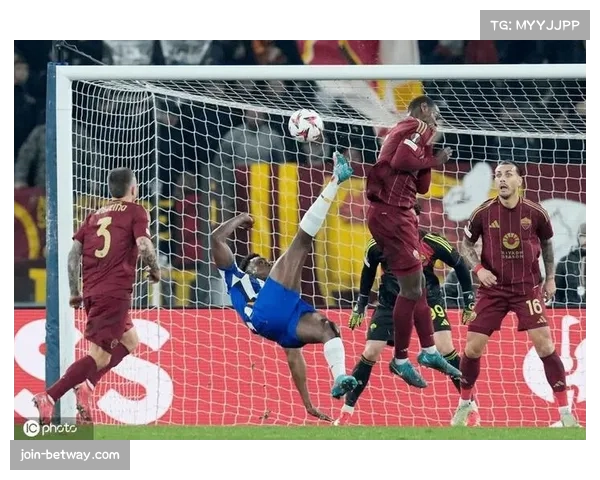

历经试炼,他最终在中超成为知名教练。那支俱乐部在他带领下成绩稳步提升,战术体系逐渐清晰,球队的中场组织、转换速度、攻守衔接等方面呈现出特色风格。这正反映出他曾作为中场指挥官的思考被延续到教练层面。

他在带队过程中坚持培养中盘核心球员,构建一个“中场为基”的打法。许多球队在他手下,中场控制、传球渗透、节奏调度能力都显著增强。这种中场体系思路,反过来影响其他中超俱乐部的战术选择。

此外,他也善于挖掘年轻球员。在中超俱乐部中,他乐意给本土年轻中场球员机会,让他们在比赛中历练,而不是一味依靠老将。这既是他个人的理念,也是回应中国足球整体发展需求的一种实践。

他的一些执教哲学和人格特质也在圈内产生口碑:求真务实、战术清晰、沟通开放、信任队员。他在赛后、训练、媒体面前的言行,会被视为行业范本,具有示范效应。他也逐渐在中国足球圈内赢得尊重,不仅仅作为前球员,而是作为有思想、有能力、有影响力的教练。

总结:

这位曾与吴曦齐名的国足中场指挥官,从球员时代的舞台走向教练角色,他的球员经历赋予了他深厚的中场理解,他的退役选择源于理性与兴趣的融合,他的转型历程充满挑战却也富有成长,而他在中超成为名帅之后,则通过理念、战术、人才培养等层面对球队和中国足球产生了深远影响。

总的来说,他既代表了一类“球员+教练”转型成功者的典范,也为中国足球提供了一条可借鉴的路径:将球场上的战略思考延伸为团队的战略布局,用中场理念搭建球队骨架,用人格魅力凝聚团队精神。他的故事,或许还在继续,但他已证明:优秀的球员未必只能止步球场,他完全有可能在教练席上创造新的高度。